“Valoraciones estadísticas del Agua en Cuba, 2020”. I

Introducción

El Anuario Estadístico de Cuba 2020, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, dedica su capítulo 2 al Medio Ambiente, (1) uno de sus propósitos es dotarnos de datos sobre los, “problemas que afectan estos recursos”, valorando que existe argumentos para calificarlo de, “considerablemente contaminada como consecuencia de la actividad humana o la destrucción o desagregación de los recursos naturales derivada de ella”.

En relación al recurso natural agua, elemento en que fundamentaré el análisis, valora que, “sigue siendo uno de los grandes retos mundiales, tan sólo su insalubridad cuesta la vida a millones de personas al año, un problema redoblado por su escasez y la necesidad creciente, con el incremento de la población mundial”. Relacionándolo con los, “recursos forestales protector de otros recursos como el agua”, y nos recuerda que el país cuenta en su biodiversidad con, “6 humedales declarados sitios Ramsar”, con una extensión total de 14 831,7 Km2que sin dudas requiere en el caso de humedales, la protección legal de área protegida. (2)

Entre los datos que brinda el informe sobre el ciclo hidrológico, refiere que la media nacional de la lluvia en Cuba en el año 2020 fue de 1450,5mm, caída en 134 días, que alimentaron las fuentes de agua superficial y subterránea. (3) La extracción para su uso se comporto en las superficiales 4 296M/m3, y las subterráneas 2 372M/m3, para un total de 6 669M/m3, siendo el mayor consumidor las actividades de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un volumen de 3539m2, dedicando al riego agrícola 2403m3. Se desalinizo 21m3 y se reutilizo 12m3, con una disposición total de agua para uso de 6715m3, con una perdida en su transportación de 1 132m3.

Es de señalar que se agregan 2 ítems (Importaciones de agua-Exportaciones de agua) sin datos de contabilización, que puede resultar un precedente de posible mercantilización del agua, en contradicción con preceptos de nuestra Constitución, que requiere un estudio independiente.

Sectores, inversiones y otros informes.

La actividad de Acueducto y Alcantarillado dispuso para su uso 1 525m3 de agua para la prestación de sus servicios en 2020, y el resultado de su análisis se hace compatible con el objetivo 6 de los ODS, valorando el comportamiento de los servicios en zona urbana y rural, teniendo en cuenta los parámetros de los ODM y ODS. (4)

Citando el informe de CEPAL 2021 “Políticas regulatorias y tarifarias en el sector de agua potable y saneamiento en América Latina y el Caribe”. (5) “La diferencia fundamental entre los ODM y los ODS en el caso de los servicios de agua potable y Saneamiento está tanto en las metas de cobertura, como en la calidad de los servicios a brindar: Así, mientras en los primeros se buscaba reducir a la mitad los déficits de cobertura (respecto a los niveles que presentaba cada país en 1990), en los ODS la meta es lograr coberturas universales o. En cuanto a aguade calidad, mientras para los ODM bastaba con acceso a fuentes mejoradas y acceso mejorado, el saneamiento en los ODS la meta es lograr abastecimiento seguro de agua (continuidad de abastecimiento y calidad de agua suministrada) y que las aguas residuales sean dispuestas de manera segura, es decir, sin efecto sobre el medio ambiente ni la salud.”

Los nuevos estándares del ODS, señalan que en 2017 en América Latina y el Caribe, solo el 74% de la población tenía acceso a agua potable gestionada de manera segura y tan solo 31% contaba con servicios de saneamiento gestionado de manera segura (OMS/UNICEF, 2020).”

Según el I Informe Nacional Voluntario de Cuba 2021. Implementación de la Agenda 2030. (ONEI 2021), (6) en cumplimiento de las Metas ODS relacionadas con el agua, (datos 2019). “La cobertura a instalaciones mejoradas de saneamiento de la población que dispone de servicios de saneamiento (meta 6.2) muestra un comportamiento creciente gestionados de manera segura cifra que ha crecido sostenidamente desde 2015. Si se tiene en cuenta la nueva escalera de servicios, la proporción más representativo es el de conexión domiciliaria, que beneficia al 76,8 % de la población (8 millones 599 mil). La meta de este indicador para 2030 es de 64,4 %. El reto está relacionado con las necesidades de incremento de la cobertura de los servicios básicos de saneamiento y con el mejoramiento de la eficiencia de los sistemas de alcantarillado sanitarios y de los modelos tecnológicos alternativos de solución in situ; para lo cual existe un potencial importante que permitirá mejorar los escalones de servicio en los sistemas de tratamiento que no cumplen en la actualidad la normativa de vertimiento vigente.

La falta de tratamiento de las aguas residuales sigue siendo uno de los problemas sanitarios a enfrentar de cara a 2030, principalmente en terceros prestadores en los que todavía se considera baja. De igual manera, existen alrededor de cien mil fosas sépticas con un estado constructivo desfavorable, con énfasis en más de 37 mil que requieren ser limpiadas muy frecuentemente, afectando no solo el ciclo de limpieza e incrementando el consumo de portadores energéticos, sino también las coberturas de saneamiento en tanto estos residuales, como generalidad, no reciben tratamiento.

El programa de saneamiento concibe rehabilitar, ampliar y ejecutar nuevos sistemas de alcantarillado y de drenaje pluvial, la ejecución de sistemas de tratamiento de aguas residuales como lagunas, plantas de tratamiento de residuales, así como inversiones para la reutilización del agua residual tratada como parte de la Agenda 2030. Con ello se garantiza el incremento de la proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de forma segura y la proporción de aguas residuales tratadas. Igualmente contribuye de manera significativa a la reducción de la carga contaminante de las aguas terrestres y marinas, al mejoramiento de las condiciones higiénico-sanitaria de las comunidades, así como a la eficiencia en el uso de las aguas. En adición, se prevé la eliminación de las fosas reiterativas a partir de la construcción de alcantarillados simplificados, la construcción de lechos de secados u otras tecnologías que permitan el tratamiento de las descargas de los carros limpia fosas y la fabricación de fosas sépticas prefabricadas para varios formatos.

En cuanto a la calidad del agua (meta 6.3), este indicador constituye uno de los mayores desafíos para el país. La dificultad fundamental que presenta la mayoría de las entidades cuyos vertidos de residuales líquidos no clasifica acorde a lo legalmente establecido, transita por el tema de la no disponibilidad de los recursos necesarios para la solución del problema, fundamentalmente, los de tipo financiero.

“Las mayores exigencias en los niveles de calidad y cobertura de servicio, y en especial el manejo seguro de las aguas residuales, que han impuesto los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacen evidente que se requiere un mayor esfuerzo financiero, el cual debe ser compartido entre el sector público, el sector privado y los usuarios, a fin de lograr la meta establecida de cerrar las brechas de cobertura y calidad al año 2030, las cuáles a su vez se alinean con el derecho humano al agua potable y al saneamiento… aquellos países que no han establecido marcos regulatorio… los prestadores tienen un menor desempeño y dependen básicamente de los aportes estatales para realizar inversiones.” (7)

En el periodo seco (noviembre- abril) y para el periodo húmedo (mayo-octubre) 2018-2019 se realizó el cálculo de la proporción de cuerpos de agua con buena calidad del agua ambiental a partir de la evaluación de los tramos de los ríos de las 11 cuencas de interés nacional. Se obtuvo que un 77 % de todas las masas de aguas evaluadas son de buena calidad, considerando las evaluadas de excelente y aceptable (la meta ODS es de un 80 %); mientras se obtuvo que el 21 % se clasifica como medianamente contaminada y solo un 2 %, están contaminadas. Resultados similares se obtienen de la evaluación de los 238 tramos de ríos evaluados durante los dos periodos.

196 fuentes contaminantes de las aguas terrestres cumplen con la norma de vertimiento de residuales líquidos.

Se realizaron 9 mil 548 muestreos de calidad del agua en las 3 mil 827 estaciones de monitoreo de la red de calidad de las aguas.

Se fortaleció el control y la atención a las fuentes contaminantes establecidas en el Programa de reducción de fuentes contaminantes, identificando las prioridades para su mitigación, por municipios y provincias.

Se actualizaron las normas técnicas fundamentales para la evaluación de la calidad del agua: NC 27: 2012

Vertimiento de aguas residuales a las aguas terrestres y al alcantarillado. Especificaciones, NC 827: 2012

Agua potable. Requisitos sanitarios y NC 1021: 2014 Higiene Comunal. Fuentes de abasto de agua. Calidad y protección sanitaria.

El uso eficiente de los recursos hídricos (meta 6.4) muestra una tendencia creciente. La meta de este indicador para 2030 es de 7 mil 942,9 hm3. Para lograrlo, se ejecuta todos los años un programa de inversiones en la infraestructura hidráulica del INRH y del resto de los consumidores del agua, que incluye la construcción de nuevos acueductos, así como la reparación y rehabilitación de redes de distribución. En la parte agrícola (el Ministerio de la Agricultura y el Grupo Empresarial AZCUBA), se realizan transformaciones de sistemas de riego que incluyen la nivelación de áreas guiadas por láser y la incorporación de máquinas y sistemas de riego localizado con alta eficiencia. También en la industria alimentaria se diseña la sectorización y el metraje del agua por tipo de producción a realizar. Para el año 2030 se trabaja de conjunto con los principales organismos consumidores antes mencionados en un programa en el que, de forma progresiva por año, se proyecta alcanzar los índices óptimos establecidos de acuerdo a sus niveles de inversiones, en aras de que se use de forma eficiente el 100 % del agua que se consuma.

El estrés hídrico, por su parte, presenta una tendencia general al ascenso. En los tres primeros años del periodo evaluado (2015, 2016 y 2017) disminuyeron las extracciones de agua dulce en las fuentes superficiales (242 embalses) y en las subterráneas (165 unidades hidrogeológicas) del país, producto de la sequía. El nivel de estrés hídrico se encuentra distante del promedio mundial (13 %) y en el umbral a partir del cual se considera que comienza la escasez de agua o el estrés hídrico (25 %). En 2019, la disminución de la extracción neta de agua, basada en un mayor ajuste a los índices vigentes de consumo de agua por parte de las diferentes actividades socioeconómicas y una mejor planificación, permitieron disminuir la extracción total con respecto al año anterior y, por ende, reducir ligeramente el nivel de estrés hídrico.

La gestión integrada de los recursos hídricos en Cuba, se nutre de la Política Nacional Hídrica y Plan Hidráulico Nacional aprobados por el Consejo de Ministros; Ley 124/17 de las Aguas Terrestres y su Reglamento (Decreto 337/17). Respaldo constitucional de derecho de todas las personas al agua.

Cuba también trabaja en función de apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento (meta 6.b), a través de sus políticas públicas y normativas jurídicas, aunque todavía es insuficiente el avance en esta dirección, partiendo del reconocimiento en la Constitución de la República de Cuba de 2019, el principio de autonomía municipal.

Teniendo en cuenta que el país no posee un gran potencial hidrológico ni extensas cuencas hidrográficas, se ha puesto especial énfasis en la edificación de presas y pozos para explotar fuentes subterráneas; otras estructuras complementarias como canales para la irrigación de áreas agrícolas; y la construcción y explotación de trasvases entre diversas provincias y regiones para evitar inundaciones y garantizar el abastecimiento de agua a la población y la economía. Desde 2013 se aprobó la Ley de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre, en pos de organizar esta actividad según los estándares internacionales.

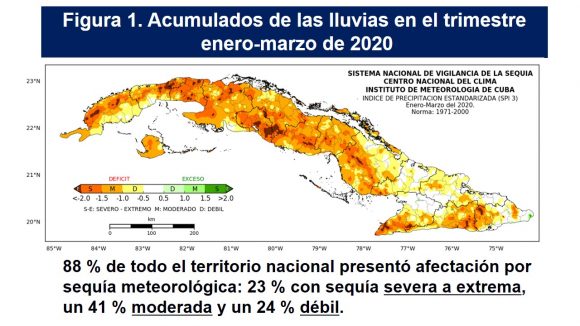

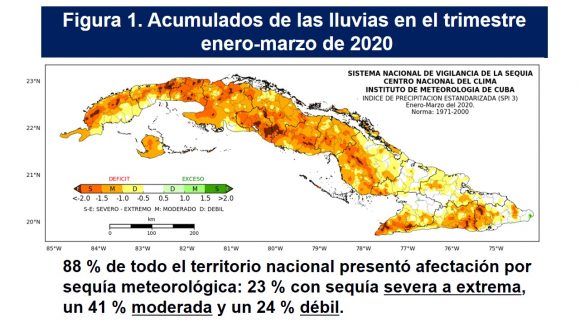

Se implementa el Plan de Estado para el enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida), el enfrentamiento al cambio climático es una alta prioridad. Por su condición de pequeño Estado Insular situado en la región tropical del planeta, el archipiélago cubano es muy vulnerable al cambio climático global, el cual viene agravando los problemas ambientales que afectan el país. En consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, se adoptan y aplican estrategias de reducción del riesgo de desastres (meta 13.1), mediante la implementación de instrumentos normativos entre los que destaca la Directiva No. 1/2010 del Presidente del Consejo de Defensa Nacional (Presidente de la República y Jefe del Estado), sobre “La Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastres en la República de Cuba”, la reducción de riesgos de desastres constituye una prioridad para el Gobierno en Cuba existe un sistema organizado para la gestión de reducción de riesgo de desastre. Debido al alto grado de vulnerabilidad ambiental asociado a la condición de país insular y ubicación geográfica, se adicionan las grandes pérdidas del sector agropecuario ocasionadas por el impacto de eventos hidrometeorológico extremos y el cambio climático, aprobándose normas y programas en la agricultura para riego, drenaje agrícola y abasto de agua a los animales. (6) No obstante, persisten desafíos asociados principalmente a debilidades en la coordinación interinstitucional; la insuficiencia de recursos humanos y materiales para todos los diagnósticos, estudios y evaluaciones requeridas; la no inclusión aún de aspectos fundamentales relacionados con el enfrentamiento al cambio climático en el sistema de información oficial del país; y la financiación de las acciones para implementar la Tarea Vida.

En este sentido, tanto en organismos como en los territorios, es insuficiente la preparación de proyectos para la movilización de recursos provenientes de la cooperación internacional, así como el empleo de los fondos formados municipalmente.

Otra herramienta importante es la Contribución Nacionalmente Determinada (CND).

La Gestión responsable de productos químicos y residuos, el país no cuenta con un instrumento político específico, lo que tendrá una importante presencia en la nueva Ley de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que actualmente se encuentra en fase de consulta.

La contaminación es uno de los principales problemas ambientales reconocidos en la Estrategia Ambiental Nacional, se adoptan medidas para lograr mayor eficiencia y rendimiento en las producciones acuícolas, mediante un manejo sostenible en al menos el 20 % de los embalses dedicados a la acuicultura (8), se requiere conservar y restaurar los ecosistemas de agua dulce y prevenir especies exóticas invasoras en ecosistemas acuáticos.”

Volviendo a los datos que brinda el ANUARIO ESTADÍSTICO DE CUBA 2020, en su CAPÍTULO 2: MEDIO AMBIENTE EDICIÓN 2021.

Las cifras de 2020 en cuanto a fuentes de agua y saneamiento mejorado (ODM), indican que las primeras alcanzaron un 97,7% con un comportamiento en zona urbana de 99.2% y rural del 92,9%, y en saneamiento del 99,4% en zona urbana 99,6% y rural 98,8%.

Con gestión segura (ODS), el 52,5% en zona urbana 58,2% y rural 45,4%, la gestión segura a su vez se subdivide en básica (<30 minutos), en un 41,8% total, limitada (>30 minutos) 0,7% total, y la existencia sin acceso de agua potable mejorada de 2,3% total, y sin saneamiento mejorado de 0,6%. A su vez el saneamiento seguro asciende 59,0% Total, básica 40,4%, limitada compartida 0%.

La actividad de Acueducto cuenta en 2020 con una red de 24 706Km, que beneficia 2 496 localidades, 87 plantas potabilizadoras, con un 99,2 de aguas tratadas, 2 418 estaciones de cloración, 156 de cloro-gas, 2 262 de hipoclorito y 1 de fluoración.

La red de alcantarillado es de 5 420Km, que beneficia 568 localidades, 825 sistemas de tratamiento, 24 de tratamiento de residuales, 334hm3 evacuado, tratados 108, con un % de aguas residuales tratadas de 32,3.

Con datos del año 1996 la salinidad y sodicidad de la superficie del país era del 9,1%, la Erosión del 26,4%, mal Drenaje 24,6% y zonas secas del 6,5%. El I Informe Nacional Voluntario de Cuba 2021. Implementación de la Agenda 2030, agrega con datos 2019, que “El 43 % presenta afectaciones por erosión; 3,4 millones de hectáreas son afectadas por acidez y se registran más de un millón de hectáreas salinas o salinizadas (15 % de la superficie agrícola).

Los gastos de inversión para la protección del medio ambiente en el año 2020, en materia de acueducto y alcantarillado una vez más se superponen con los gastos de gestión pública del suministro de electricidad, gas y agua. Se abre algún dato para el análisis al tratar los gastos de inversión en protección del medio ambiente por actividad, teniendo que en 2020 que en la gestión de aguas se invirtieron 419 082,70 miles de pesos, así como 114 803,2, en la gestión de cuencas hidrográficas de interés nacional, dedicando a la gestión de las aguas, forestales, suelos y Residuos 104 364,0, 6 607,9, 3 479,7, 3,9 miles de pesos respectivamente.

El uso del agua en la generación de energía refleja que el país cuenta con los siguientes “Dispositivos generadores de energía renovable”:Molinos de viento (3722),Arietes hidráulicos (5) eHidroeléctricas 147. Queofertan en energía renovable (Miles de toneladas equivalentes de petróleo), en los siguientes volúmenes:Molinos de viento (2,9),Arietes hidráulicos (0) eHidroeléctricas (11,2). (9)

El ya referido I Informe Nacional Voluntario de Cuba 2021. Implementación de la Agenda 2030, recoge que la capacidad instalada de FRE (MW) en el año 2019 en Hidroeléctricas es de 43 y en las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 11, generando respectivamente 73 y 11 (GWH), la proyección para 2030 es contar con 107 Centrales Hidroeléctricas y 74 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.

Concluyendo, la eficiencia del uso del agua en 2020 se fija en 40,8, el estrés hídrico en 24,3, lo que indica que el recurso agua requiere una atención priorizada, en especial en conservación y protección, constituyendo la información estadística una importante herramienta, por ello es preciso presentar resultados de la huella hídrica por sectores de la economía para valorar objetivamente eficiencia y estrés y fijar medidas concretas para mejorar estos indicadores.

Continúa…